Pacifisme, arbitrage et internationalisme

Le pacifisme du prince, au coeur de son humanisme, s'exprime de multiples façons. Cette conviction essentielle est nourrie pas sa sociabilité, notamment par ses contacts avec l'internationale scientifique dans laquelle on trouve de nombreux pacifistes. Cet engagement est également indissociable de son combat pour la justice et la vérité lors de l'affaire Dreyfus.

Gaston Moch, conseiller privé, puis Chef du Cabinet en 1902, démissionnaire en novembre 1904 mais demeurant conseiller privé, président de l'Association de la Paix de Monaco en 1902, président puis président d’honneur de l’Institut de la Paix et directeur de l’Institut de la Paix lorsque celui-ci en 1913 est transféré à Paris, 4 rue de Greffulhe, partage avec le prince les mêmes convictions et son aura contribue au rayonnement de la cause princière.

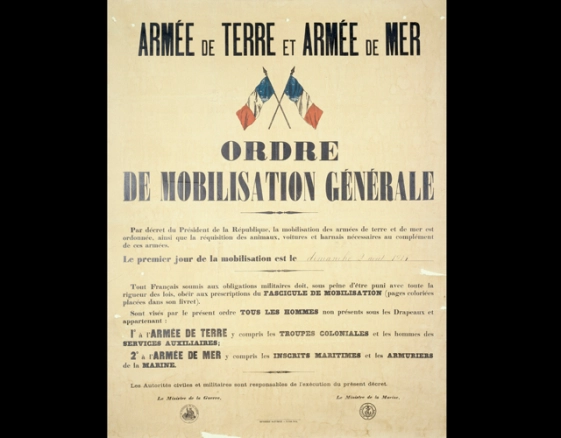

Il s'agit tout d'abord d'un engagement dans les mouvements pacifistes de son temps, notamment par un intérêt pour les Congrès universels de la Paix - le premier se tenant à Paris en 1889. Le prince accueillera le XIe Congrès de la Paix à Monaco, en 1902. L'année suivante, il créé l'Institut international de la Paix. C'est également une sociabilité pacifiste qui s'exprime par ses liens avec des figures comme Bertha von Suttner ou Gaston Moch. C'est enfin une activité forte, au service des valeurs de l'arbitrage et de l'internationalisme, dans les années qui précèdent 1914, tentant par tous les moyens un rapprochement franco-allemand, en espérant profiter de son amitié avec Guillaume II. Cette relation s'arrêtant avec le déclenchement du conflit qui affecte le souverain monégasque exprimant son ressentiment à l'égard de la violence de l'empereur allemand.

La notice suivante retrace cette histoire.

"C’est avec une sympathie profonde que j’ai appelé chez moi les défenseurs de la Paix, les sages qui fertilisent un domaine livré aux hommes par la Science et la Pensée. Au Musée océanographique de Monaco, dans l’édifice que j’ai solidement fixé au rivage témoin des civilisations mortes ; dans l’asile que j’ouvre aux savants de toutes les nations et de toutes les philosophies, les amis de la Paix sont chez eux comme partout où l’on travaille pour le bien des hommes.", extrait du discours d'inauguration du XIe Congrès de la Paix, Monaco, 2 avril 1902.

Ces deux discours du prince, le premier à Monaco, pour le XIe Congrès de la Paix, et le second, à Rouen pour le XIIe Congrès, illustrent ses idées et sa vision de la paix.

Pierre de Witasse, Ministre d'Etat, dans son hommage du 13 novembre 1948, décrit ainsi cette action : "Ce voyageur infatigable n'a rien d'un globe-trotter ou d'un touriste : c'est un pèlerin de l'idéal, c'est un Croisé de la Paix. Les malentendus entre les Nations, les erreurs judiciaires, la maladie, la souffrance, la misère et le plus grand des maux, la guerre, voilà ce qu'il pourchasse et ce qu'Il combat par la parole, par la plume, par la recherche scientifique, par la coalition des intelligences et des bonnes volontés".

Journal de Monaco, numéro spécial relatant les cérémonies commémoratives de la naissance du prince Albert Ier, 18 novembre 1948.

Son ouvrage La Carrière d'un navigateur, récit de voyage, centré sur les richesse de l'océan, est également traversé par la réflexion sur la paix :

"Mon sentiment sur plusieurs points choquera sans doute les esprits stationnaires ou timorés : ceux qui trompent leur crainte de l’inconnu avec les illusions mystiques, les frivolités mondaines, ou l’inertie de l’habitude. Mais la conscience des Princes, longtemps soumise aux traditions improgressibles, peut être touchée maintenant par les leçons de la Nature et de la Science ; elle méprise alors une politique orientée vers l’antagonisme des nations, le droit du plus fort et la fiction des frontières ; elle combat les haines ataviques de religion, de race et de caste, en s’inspirant d’un avenir où l’Humanité solidaire pratiquera la justice. Et leur âme exaltée par l’union de la science et de la conscience peut s’élever davantage si la mer lui prête l’infini de ses horizons ; la mer, qui dissimule derrière sa grandeur l’étroitesse de la vie, et réconforte avec ses mirages l’homme égaré dans la nuit des tristes lendemains. De même il arrive que l’idée conçue dans le cerveau d’un homme devient plus généreuse quand elle est bercée par le cœur d’une femme." (Avant-propos à La Carrière d'un navigateur, 1901).

Chapelle de la Paix - Création de l'Institut de la Paix 1903

L'Institut de la Paix à sa création en 1903

Kiel (Allemagne), à bord de la seconde Princesse-Alice, 1907.

XIe Congrès universel de la Paix - Monaco, 2 avril 1902

Le prince devant la cathédrale de Reims

Première Guerre mondiale